ITの基礎レベルを引き上げ、企業全体の事業構造変革につなげる

木村:

東京電力グループは、「発電~送配電~販売」を担うエネルギー企業として、電力の安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革に取り組んでいます。その推進方策として2023年に打ち出したのが「TEPCO DX」です。

「東京電力ホールディングス株式会社」および東京電力グループ内の基幹事業会社である「東京電力パワーグリッド株式会社」「東京電力エナジーパートナー株式会社」「東京電力リニューアブルパワー株式会社」に所属する約2万8,000人を対象に、デジタル技術やデータ利活用に関する知識やスキルを段階的に高める育成体系を整備し、社員一人ひとりが主役の“DX全社員化”に挑んでいます。

角田:

私は現部署へ異動する前、組織・労務人事室でシステム導入にも携わりましたが、その際、標準的なIT用語でも一つひとつ確認しなくては理解できずに時間がかかったという苦い経験があります。こうした状況が社内でも見られることから、ITの基礎知識を一定レベルに引き上げることが企業全体の生産性向上につながり、事業構造変革の一歩になると考えたのです。

DX人財像を段階的に定義。その入口と位置づけるのが「iパス」

木村:

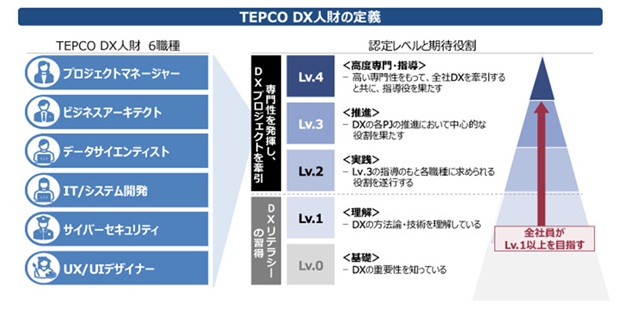

東京電力グループでは、経済産業省とIPAが示す「デジタルスキル標準(DSS)」をベースに、6職種・4段階のスキルレベルからなるDX人財ポートフォリオ(図)を策定しています。

図 DX人財ポートフォリオ(東京電力ホールディングス株式会社 提供資料)

このうち、DXリテラシーの習得段階であるレベル1の到達基準に据えているのがiパス合格であり、全社員がレベル1以上を目指し、東京電力グループ横断で学習を後押ししています。

ただ、押しつけでは学びは定着しません。そこで自律性を引き出すため、レベル0の段階でDXそのものやITの基礎知識の重要性を訴える啓発活動に力を入れました。「なぜDXが重要なのか」「DXを進めるうえで欠かせないのがITの基礎知識だ」と訴求し、その次のステップとしてiパス受験を位置づけました。DXの重要性を理解しても、「何から始めるか」で止まってしまう人も多いものです。その点、iパスはITや経営を網羅的に学べるうえ、国家試験でもあるということで格好の道しるべとなり、我々育成側にとって心強い武器となっています。

角田:

具体的な学習支援としては、iパス専用の社内掲示板で過去問題や学習のコツなどを共有したほか、オンライン学習サービスの活用や人気講師による社内講演会を実施。2024年度には前年度比3倍(約600名)の合格者を輩出しています。合格者が社内掲示板で学習法や合格のコツを自発的に共有する動きも生まれ、部署や事業会社を越えた交流が活性化したことも副次的効果といえるでしょう。

また、各事業会社でも独自に受験の推進活動を展開しており、経営層や組織長自らがiパスに合格し、受験を推奨しつつ、楽しみながら挑戦しようという空気を醸成しました。

「DXの基礎=ITパスポート試験」という共通認識が浸透

角田:

iパスは鉄塔や電柱の保守・運用を担う現場職種の社員も多く受験していますし、調達の現場でも50代のベテラン社員がデジタル製品・サービスの仕様書をより深く読み解けるようになり、建設的な交渉につながったという声が上がっています。また、身近な同僚が合格することで「自分もやってみよう」という好循環も生まれています。こうしてiパスは東京電力グループ内にしっかり浸透し、「DXの基礎=ITパスポート試験」という共通認識ができました。

内定者の方にも、社会人への準備としてiパス試験に向けた学習を推奨しています。学生生活を楽しんでいただきたい一方、ITリテラシーを入社前に身につけることで、入社後の業務理解や成長のスピードが高まりますし、自律学習の姿勢や習慣づくりにもつながると考えています。

木村:

DX人財として専門性を高めるレベル2以降には、組織ニーズと照らしながら目指す職種を主体的に選択し、オンライン動画サービスや研修等を活用して必要な知識の習得を進めています。また、東京電力グループが従前から取り組むカイゼン活動にデジタル技術を掛け合わせて業務の高度化を図るなど、実務で実践する人財は着実に増えてきました。2024年度の時点で、レベル1以上が約6,000人、レベル2が約1,000人を超えています。

「合格して終わり」でなく、スキルアップと成果の好循環へ

角田:

ITリテラシーは全社員が身に付けるべき“共通言語”です。そして、iパスで得た知識を業務にどう活かし、次の学びへつなげるかを設計することが育成の鍵です。実践事例を社内で可視化・PRし、学習の連鎖を生む仕組みを強化していきたいと考えています。

木村:

新しいデジタル技術の導入にあたり、iパスによる基礎理解があることで以前より心理的ハードルが下がり、実装のスピードが上がっていると感じます。さらに、デジタルツール活用の勉強会を開催し、「学び」と「実践」を接続し、価値創造の場を広げています。また、iパス受験をきっかけに学習の習慣が身につき、DXのより高度な知識やスキル、非IT領域の学びにも発展させてチャレンジする人も増えています。

DXに終わりはありません。環境の変化に応じて“自律的に学び続けること”が重要で、私たちとしても引き続きiパスを活用しながら「価値創造機会」と「育成」の両輪を発展させていきたいと思っています。

東京電力グループは、「発電~送配電~販売」を担うエネルギー企業として、電力の安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革に取り組んでいます。その推進方策として2023年に打ち出したのが「TEPCO DX」です。

東京電力グループは、「発電~送配電~販売」を担うエネルギー企業として、電力の安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革に取り組んでいます。その推進方策として2023年に打ち出したのが「TEPCO DX」です。 私は現部署へ異動する前、組織・労務人事室でシステム導入にも携わりましたが、その際、標準的なIT用語でも一つひとつ確認しなくては理解できずに時間がかかったという苦い経験があります。こうした状況が社内でも見られることから、ITの基礎知識を一定レベルに引き上げることが企業全体の生産性向上につながり、事業構造変革の一歩になると考えたのです。

私は現部署へ異動する前、組織・労務人事室でシステム導入にも携わりましたが、その際、標準的なIT用語でも一つひとつ確認しなくては理解できずに時間がかかったという苦い経験があります。こうした状況が社内でも見られることから、ITの基礎知識を一定レベルに引き上げることが企業全体の生産性向上につながり、事業構造変革の一歩になると考えたのです。 東京電力グループは、「発電~送配電~販売」を担うエネルギー企業として、電力の安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革に取り組んでいます。その推進方策として2023年に打ち出したのが「TEPCO DX」です。

東京電力グループは、「発電~送配電~販売」を担うエネルギー企業として、電力の安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた事業構造変革に取り組んでいます。その推進方策として2023年に打ち出したのが「TEPCO DX」です。 私は現部署へ異動する前、組織・労務人事室でシステム導入にも携わりましたが、その際、標準的なIT用語でも一つひとつ確認しなくては理解できずに時間がかかったという苦い経験があります。こうした状況が社内でも見られることから、ITの基礎知識を一定レベルに引き上げることが企業全体の生産性向上につながり、事業構造変革の一歩になると考えたのです。

私は現部署へ異動する前、組織・労務人事室でシステム導入にも携わりましたが、その際、標準的なIT用語でも一つひとつ確認しなくては理解できずに時間がかかったという苦い経験があります。こうした状況が社内でも見られることから、ITの基礎知識を一定レベルに引き上げることが企業全体の生産性向上につながり、事業構造変革の一歩になると考えたのです。